初审编辑:侯彦平

责任编辑:张丽

编者按:

拥山观岚,揽海听涛。五千年前,人们将最古老的陶文刻在用泥土烧制而成的大口陶尊上;四千年前,人们在这片土地建起亚洲最早的城市;夏商时期,东夷文明的火种在这里燃起;从周至今,莒文化在这里生生不息。日照这片热土,滋养了浩如繁星的历史故事。

2023年9月,《山东文化体验廊道故事丛书》由山东文艺出版社正式出版发行。作为《山东文化体验廊道故事丛书》的日照卷,系统梳理日照区域文化,以故事形式呈现日照历史文化发展轨迹,讲述日照故事。这座年轻的城市,正从历史的根脉中,生发出新的繁茂枝叶。读懂历史,方能更好书写未来,即日起,大众网日照推出“读懂日照”系列,陆续刊发日照历史文化故事,助力日照优秀传统文化的创造性转化,创新性发展。

阳春女儿笑语喧,绿杨影里荡秋千。

春天里,处处都有秋千的影子。

《荆楚岁时记》记载:“春时悬长绳于高木,士女衣彩服坐于其上而推引之,名曰打秋千。” 秋千的起源,可追溯到上古时代。我们的祖先为了谋生,在攀缘和奔跑中,他们往往抓住粗壮的藤蔓,摇荡摆动,上树或跨越沟涧,这是秋千最原始的雏形。秋千为戏,始于春秋时期。《艺文类聚》中有“北方山戎,寒食日用秋千为戏”的记载。汉武帝时宫中盛行荡秋千,唐人高无际《汉武帝后庭秋千赋》云:“秋千者,千秋也。汉武祈千秋之寿,故后宫多秋千之乐。”元朝时,寒食节被定为秋千节,皇宫里安设秋千供皇后、嫔妃、宫女们戏玩。

在日照的莒县,荡秋千这项活跃在春日的活动,相沿成俗,形成了一项独具特色的民俗活动——转秋千会,流传了上百年。

莒县“荡秋千”,俗称“打悠千”“转秋千”,取越打越有钱的谐音,寓意财源广进。每年春分次日至清明节黄昏,家家户户在院中或门前空地上搭起秋千架,让家人悠荡,以示人丁兴旺。春分前七日,长者率村上青年,在村头宽敞空地支起像一柄巨大的雨伞骨架的秋千架,每根吊棒末端各拴双股绳索两条,下连一个“牛锁头”作为千板,固定千杆的多条斜拉绳索,上下装有五颜六色的小旗,远远望去,像一座五彩缤纷的彩楼,一个八座的土法秋千就算完工了。

秋千架扎好后的第二天一大早,东道村的主事人先到秋千架旁,率众祈福,再由一名青年登上秋千高台撒糖果,喻示生活甜美。随后,主持人敲锣登场,爬上秋千吊索,现场表演拿手绝技,唤起观众兴致后,东道主村就会率先进行秋千献艺。

按照顺序,首批攀杆者为红装少女。她们坐稳千板,先是轻轻起荡,继之随杆慢慢旋转,转速由缓变急,“凤凰展翅”“织女飞梭”“天女散花”应有尽有。随后,由一批小伙子爬上千板,表演“拿倒顶”“金鸡独立”“喜鹊登枝”“倒挂金钩”等。秋千表演技巧繁多,不乏高难度动作,皆是寓意美好,具有观赏性。

各项“绝技”一直持续到黄昏,人们才会逐渐散去。再由一帮青壮年留下来拆除秋千架,标志着秋千会已圆满结束。明代诗人李开先有诗赞曰:“彩歌达长河,女郎笑且歌。身轻如飞燕,手捷似撂梭。”

一方水土孕育一方特色。长久以来,莒县清明节转秋千活动一直是乡村娱乐交流的盛事。只是,20世纪后期,随着农村青年纷纷外出务工,加上受新型多元娱乐方式的冲击,转秋千逐渐式微。

2009年,莒县转秋千入列省级非物质文化遗产名录,其保护、传承、开发重新得到重视。如今,文旅融合,势头正盛,转秋千也迎来了新的春天。

春风又绿群山,秋千架旁的浪漫盛会,也在春风里迎来了新的续篇。

资料来源:《山东文化体验廊道故事丛书·下编 日照历史文化故事》

编辑:贾小亿

初审编辑:侯彦平

责任编辑:张丽

在日照岚山,红烧鳗鱼是一道渔家人记忆里的家常味道。它不讲究繁复的技法,却因鲜活的食材和质朴的做法,成为游子心中最深的牵挂。[详细]

此次“畅游日照 乐享消费”活动,将通过“政府引导、金融助力、商家联动、全民参与”的方式,进一步激发市场活力,优化消费环境,提升居民消费体验。东港农商银行将加大对消费领域的金融支持力度,推出“提振消费贷”系列产品,通过提高贷款额度、实行利率优惠、延长还[详细]

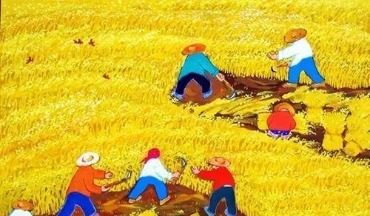

日照农民画是日照地区重要的民间艺术。日照作为中国农民画最早的起源地之一,与上海金山、陕西户县并称为中国“三大农民画之乡”。[详细]