初审编辑:侯彦平

责任编辑:张丽

编者按:

拥山观岚,揽海听涛。五千年前,人们将最古老的陶文刻在用泥土烧制而成的大口陶尊上;四千年前,人们在这片土地建起亚洲最早的城市;夏商时期,东夷文明的火种在这里燃起;从周至今,莒文化在这里生生不息。日照这片热土,滋养了浩如繁星的历史故事。

2023年9月,《山东文化体验廊道故事丛书》由山东文艺出版社正式出版发行。作为《山东文化体验廊道故事丛书》的日照卷,系统梳理日照区域文化,以故事形式呈现日照历史文化发展轨迹,讲述日照故事。今年是日照成立地级市的第35年,这座年轻的城市,正从历史的根脉中,生发出新的繁茂枝叶。读懂历史,方能更好书写未来,即日起,大众网日照推出“读懂日照”系列,陆续刊发日照历史文化故事,助力日照优秀传统文化的创造性转化,创新性发展。

朔风起,年关近。贴窗花、看灯会、挂灯笼,年味在年俗中,在大街小巷的红灯笼上,也在家家户户的门扉上。临近新年,除了福字和春联,贴在门楣上的过门笺,也承载着新春韵味和美好祈愿。

“过门笺”又称“过门彩”,是一种用红、绿、黄、粉红、紫、蓝等彩纸刻制而成,在春节期间和春联一同张贴在门楣上的剪纸艺术,在莒县及其周边地区极为盛行,是当地春节民俗文化的重要内容,相传在明清时期就已盛行。

作为鲁东南的临沂、枣庄、日照等地区传承几百年的民俗之一,逢年过节,“过门笺”是家家户户门楣上的“C位”。造访过莒县等地的人大多会发现,无论是乡村院落还是城区住宅,都能看到家家户户的门楣上、窗户上悬挂的“过门笺”,无论“过门笺”上剪刻的是什么文字、词汇,都是心愿的表达,都是憧憬的表露,都是世世代代的期盼。“过门笺”于2008年被列入国家级非物质文化遗产名录,2012年又被列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”,是日照市唯一入选世界级遗产名录的非物质文化遗产。

“过门笺”的制作工艺有单色、套色之分。套色就是将各色彩纸叠放在蜡盘上按刻,刻完后调换彩纸的颜色、位置、纹样,进行“换膛子”,实形填补虚形,背面用纸片粘贴住,套色过门笺色彩便更加丰富有序。传统的“过门笺”用象征、谐音、寓意等手法表现民众对美好生活的追求向往,题材、内容、艺术形式都与农民和农村的居住特点相适应,具有形式多样、题材广泛、构图美观、色彩鲜明等艺术特点和浓郁的乡土文化气息。

据“过门笺”传承人最密集的日照市莒县的相关专家介绍,“过门笺”的尺寸大小不尽一致,式样也在传承中不断创新,随着时代发展,不断推陈出新。“过门笺”大多呈上下为长、左右为宽的长方形,大体都在长16至29厘米、宽8.5至19厘米的范围内。近年来也出现了在厅堂、店铺内悬挂几十厘米至两米多长的大型“过门笺”的现象,人们借此增添新年的喜庆氛围。门户的大门口一般张贴长29厘米、宽16厘米的大型张“过门笺”,剪文实字的内容多为《万事如意》《万象更新》等吉祥词汇;堂屋一般张贴长26厘米、宽16厘米的中型张“过门笺”,文字一般为《恭喜发财》《福禄寿禧》等过年短语;卧室大多张贴长16厘米、宽9厘米的小型张“过门笺”,剪出的也都是《喜气盈门》《生活美满》等字样。

“过门笺”题材多样,内涵丰富。既有“锦上添花”“福禄寿喜”“竹报平安”“年年有余”“鸿福临门”等传统题材,也有“四海欢腾”“一家瑞气”“万里春光”等具有现代气息的作品。张贴在门楣上的“过门笺”迎风飞舞和春联交相辉映,给节日增添了无尽的喜庆氛围,深受群众喜爱。

诗和远方不断唤醒着人们对美好事物的追求。“过门笺”上有诗意,也呼应着四面八方。进入新时代,“过门笺”作为一项世界级的非物质文化遗产项目,在国家大力推动非遗“两创”的大背景下,经过几代传承人和非遗保护机构的共同努力,在挖掘传承的同时,传统“过门笺”的功能性、艺术性和民俗性价值正在逐渐向审美、收藏、表达等精神需求方面快速转化,成为“山东手造”“日照手造”的主打产品,也在文创领域产品系列开发项目中崭露头角。“过门笺”承载的深厚文化底蕴,正在孵化着具有鲜明时代价值的新的物象和载体,融入人们生活。

资料来源:《山东文化体验廊道故事丛书·下编 日照历史文化故事》

编辑:贾小亿

初审编辑:侯彦平

责任编辑:张丽

在日照岚山,红烧鳗鱼是一道渔家人记忆里的家常味道。它不讲究繁复的技法,却因鲜活的食材和质朴的做法,成为游子心中最深的牵挂。[详细]

此次“畅游日照 乐享消费”活动,将通过“政府引导、金融助力、商家联动、全民参与”的方式,进一步激发市场活力,优化消费环境,提升居民消费体验。东港农商银行将加大对消费领域的金融支持力度,推出“提振消费贷”系列产品,通过提高贷款额度、实行利率优惠、延长还[详细]

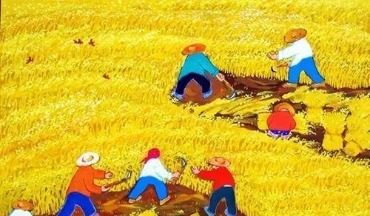

日照农民画是日照地区重要的民间艺术。日照作为中国农民画最早的起源地之一,与上海金山、陕西户县并称为中国“三大农民画之乡”。[详细]